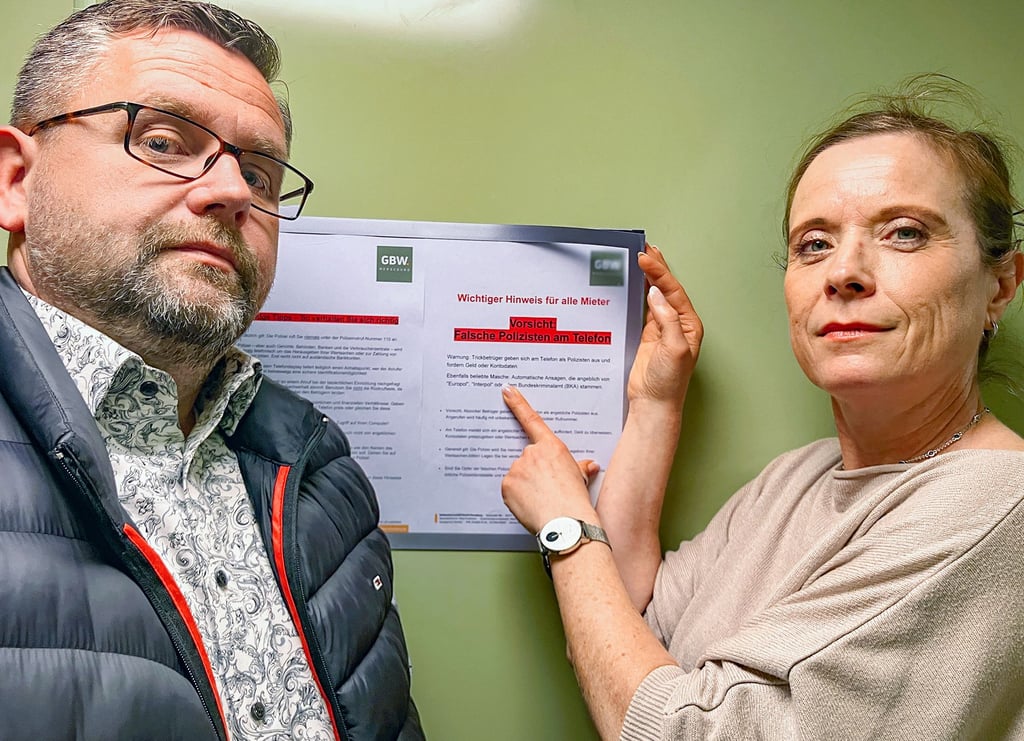

Tod vor 75 Jahren Tod vor 75 Jahren: Wie Andenken an Geschwister Scholl von Rechten missbraucht wird

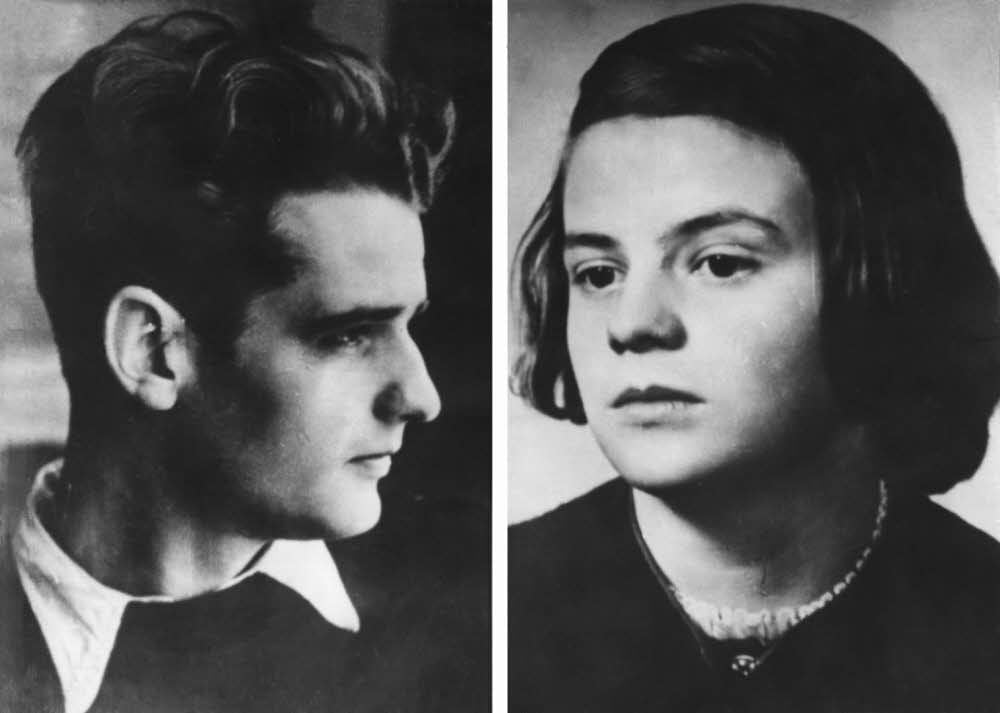

Halle (Saale) - Das kurze Leben der Münchner Studentin Sophie Scholl, ihre Aufrichtigkeit und ihr Mut, den Nationalsozialisten zu widerstehen, sind ein Mythos geworden. Dagegen sind ihre nicht minder tapferen Mitstreiter der „Weißen Rose“, darunter Sophies Bruder Hans, stets ein wenig im Hintergrund geblieben, obgleich sie auch ihr tragisches Schicksal eint: Sie wurden hingerichtet.

Flugblätter der „Weißen Rose“ hatten Gestapo in Aufregung versetzt

Vor 75 Jahren, am 22. Februar 1943, starben die 1921 geborene Sophie Scholl und ihr drei Jahre älterer Bruder Hans sowie ihr Freund Christoph Probst (Jahrgang 1919) durch das Fallbeil im Strafgefängnis von München-Stadelheim. Die Todesurteile gegen drei weitere „Mitverschwörer“ aus dem inneren Kreis der studentischen Widerstandsgruppe wurden später, aber ebenfalls noch im Jahr 1943, vollstreckt.

Die „Weiße Rose“ war eine Widerstandsgruppe an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, die im Zweiten Weltkrieg gegen den Nationalsozialismus auftrat. Ihre bekanntesten Mitglieder waren die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Hans studierte Medizin, Sophie ab 1942 Biologie und Philosophie. Eine wesentliche Rolle spielten auch Professor Kurt Huber sowie die Studenten Willi Graf, Christoph Probst und Alexander Schmorell.

Von Sommer 1942 bis Februar 1943 verfasste und verteilte die Gruppe sechs Flugblätter gegen das NS-Regime und gegen dessen Kriegspolitik. Sie machte auch den Massenmord an den Juden in Osteuropa publik.

Am 18. Februar 1943 wurden die Geschwister Scholl beim Auslegen des sechsten Flugblatts in der Ludwig-Maximilians-Universität von einem Universitätsdiener entdeckt und der Polizei ausgeliefert. Vier Tage später wurden sie nach einem Schauprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Weitere Verhaftungen und Prozesse folgten. Das sechste Flugblatt gelangte über andere Widerständler nach London und wurde von der britischen Luftwaffe in vielen Exemplaren über Deutschland abgeworfen.

Die Geschwister Hans und Sophie Scholl sind heute die bekanntesten Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Doch ihre Freunde spielten eine ebenso wichtige Rolle. Sie gehörten zum engeren Kreis der Gruppe, sie gingen dasselbe Risiko ein - und auch sie wurden für ihre Überzeugungen von den Nazis ermordet.

Professor Kurt Huber lehrte Psychologie, Philosophie und Musikwissenschaft an der Universität. Seine Vorlesungen galten als Geheimtipp. Er verfasste das sechste Flugblatt der Widerstandsgruppe. Am 13. Juli 1943 wurde er mit dem Fallbeil hingerichtet.

Die weit über München hinaus verbreiteten Flugblätter der „Weißen Rose“, in denen zum Sturz des mörderischen Naziregimes und zur Beendigung des Krieges aufgerufen wurde, hatten die Gestapo in helle Aufregung versetzt. Um so unerbittlicher fiel dann die Verfolgung der an der Münchner Universität auf frischer Tat gestellten Geschwister Scholl und ihrer Freunde auf, unter denen auch ein Professor war: der gleichfalls hingerichtete Kurt Huber.

Geschwister Scholl: Identifikationsfiguren des anständigen Deutschland

In der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte, besonders aber in der DDR sind die „Weiße Rose“ und namentlich Sophie und Hans Scholl als Identifikationsfiguren des anständigen Deutschland zu Ehren gelangt. In vielen Städten und Gemeinden Ostdeutschlands gab und gibt es Straßen, die nach den Geschwistern Scholl benannt sind, auch Schulen erhielten ihren Namen.

Die Helden der „Weißen Rose“, die aus christlich-humanistischer Gesinnung heraus gehandelt hatten, sind zu Symbolen des bürgerlichen Widerstands geworden: „Mein Bruder und ich haben vollkommen aus ideellen Gründen gehandelt“, protokollierte die Gestapo Sophie Scholls Aussage.

Anderen blieb die posthume Anerkennung lange verwehrt

Anderen wie den Männern (und auch Frauen) um den Offizier Claus Graf Schenk von Stauffenberg oder den tapferen Hitler-Attentäter Georg Elser blieb die posthume Anerkennung lange verwehrt. Gar nicht zu reden von den Fahnenflüchtigen, die noch Jahrzehnte später als „Verräter“ angesehen worden sind.

So ehrenwert die demonstrative Würdigung von Sophie und Hans Scholl in der DDR einerseits war - konsequent ist sie insofern nicht gewesen, weil zu keiner Zeit die Frage eine Rolle spielen durfte, inwieweit ihr moralisches Urteil nicht auch die zweite deutsche Diktatur getroffen hätte. Wie der DDR-Staat mit Menschen umging, die ihn offen ablehnten oder gar Widerstand leisteten, ist mit den Geschichten der politischen Häftlinge in den Zuchthäusern von Bautzen, Cottbus und Hoheneck (wo Frauen eingesperrt wurden) dokumentiert.

Rechte missbrauchen das Erbe zu propagandistischen Zwecken

Spätestens mit Marc Rothemunds Spielfilm „Sophie Scholl - Die letzten Tage“, der 2005 in die Kinos kam und weit über Deutschland hinaus mit Beifall aufgenommen wurde, waren der Mut und das tragische Ende der „Weißen Rose“ wieder stark präsent. Besonders die Leistung von Julia Jentsch als Sophie Scholl hat dazu beigetragen.

Zuletzt sind allerdings auch mehr als irritierende Aktionen der sogenannten Identitären Bewegung bekannt geworden, sich des Erbes der „Weißen Rose“ für ihre Ziele propagandistisch zu bemächtigen. Die „Identitären“ versuchen sich unter anderem mit rechtsextrem gefärbten, aggressiv vorgetragenen Überfremdungs-, Hass- und Verschwörungstheorien politischen Einfluss zu verschaffen. „Genau so wie der Nationalsozialismus einst die Weiße Rose der Geschwister Scholl, die auf die bevorstehende Katastrophe aufmerksam machte, zum Volksfeind ernannte, wird heute die Identitäre Bewegung, die mit derselben Motivation arbeitet, kriminalisiert und stigmatisiert“, lassen die Herrschaften im Internet wissen. In hohem Maße unanständig. Und klarer Missbrauch. Mehr ist dazu nicht zu sagen.

(mz)