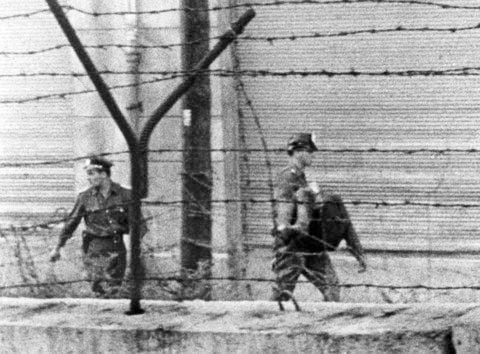

Soldaten sahen zu Soldaten sahen zu: Peter Fechter verblutete beim Fluchtversuch an der Mauer

Berlin - Ein Jahr nach der Errichtung der Mauer und der totalen Spaltung der Stadt Berlin kam es am 17. August 1962 zu einem der grausamsten Zwischenfälle an der Grenze: Der Ostdeutsche Peter Fechter wurde bei dem Versuch, in der Sichtweite des Übergangs Checkpoint Charlie die Sperranlage in Richtung amerikanischer Sektor zu überklettern und in den Westen zu flüchten, von Kugeln der DDR-Grenzposten lebensgefährlich verletzt. Er blieb im Niemandsland liegen und verblutete dort.

Dem sterbenden 18-jährigen Bauarbeiter - einer der 136 Opfer, die nach Angaben des Potsdamer Zentrums für zeithistorische Forschung (ZZF) bis 1989 an der Mauer starben - kam trotz seiner verzweifelten Rufe niemand zu Hilfe. Die Westberliner Polizei hatte den Befehl, ostdeutschen Boden nicht zu betreten. Auch auf der Ostseite blieb man untätig. Der leblose Körper wurde erst von Grenzsoldaten fortgetragen als - wie der britische Historiker Frederick Taylor recherchierte - „endlich ein höherer ostdeutscher Offizier auftauchte und die Grenzposten auf Trab brachte“. Bei der späteren Untersuchung hätten diese vorgebracht, sie hätten, den Tod der DDR-Grenzer Peter Göring und Reinhold Huhn „noch frisch im Gedächtnis, Angst gehabt, von Heißspornen auf der Westseite beschossen zu werden“. Und zur Reaktion der US-Soldaten bemerkte Taylor: „Die GIs am Checkpoint Charlie taten auch nichts. Einer von ihnen soll schulterzuckend gesagt haben: 'Nicht unser Bier'“.

„In Peter Fechter“, so schrieb der britische Historiker, „hatte die Mauer nicht ihren ersten, aber vielleicht ihren augenfälligsten Märtyrer gefunden.“ Verzweifelte wie spektakuläre und vielfach tödliche Versuche, über die Mauer in den Westen zu gelangen, gingen in den nächsten Jahren weiter. Fluchthilfeorganisationen hatten Hochkonjunktur, dramatische Fluchten durch unter die Mauer gegrabene Tunnel bewegten die Öffentlichkeit. Der US-Fernsehsender NBC zahlte einer Gruppe von Tunnelgräbern 50.000 D-Mark und stellte Sprechfunkgeräte zur Verfügung. Der Sender konnte dafür exklusiv „einige der bewegendsten und dramatischsten Dokumentaraufnehmen des Kalten Krieges filmen“, berichtete Taylor.

Noch bis 1964 machten Tunnelfluchten auf sich aufmerksam, doch verloren die Fluchthelfer ihrer Geldgeschäfte wegen bald ihre moralische Integrität. Die westlichen Alliierten begannen, die West-Berliner Behörden zu drängen, gegen die Fluchthilfeorganisationen vorzugehen. Zudem waren viele Helferdienste von der Stasi unterwandert worden. „Die Welt oberhalb der Kanaldeckel veränderte sich“, schrieb weiter Frederick Taylor in seinem Buch „Die Mauer“. „Die Krisenstimmung nach dem Mauerbau machte nach und nach einer stillschweigenden Duldung der geschlossenen Grenze Platz.“

Der Publizist Peter Merseburger wertete später in seiner Brandt-Biographie das blutige Ereignis im August 1962 als einen Auslöser für eine neue Sicht auf das deutsche Problem - wie sie Willy Brandt zunächst als Regierender Bürgermeister von West-Berlin andachte, dann als Außenminister und schließlich als Bundeskanzler in einer neuen Politik und Haltung gegenüber dem Osten umsetzte.

„Wenn eine Krise kathartische Wirkung zeigt, dann ist es die um Peter Fechter“, gab Merseburger die politische Stimmungslage in jener Zeit nach dem Mauerbau wieder. „Der Bürgermeister versucht, ...den Berlinern nahe zu bringen, was möglich ist und was nicht. Nicht möglich ist, die Mauer wegzureden, wegzufluchen oder wegzubomben - möglich ist vielleicht, sie zu durchlöchern und transparent zu machen, so dass West-Berlin sich mit ihr arrangieren kann und lernt, mit dem verhassten Monstrum zu leben.“ (dpa)