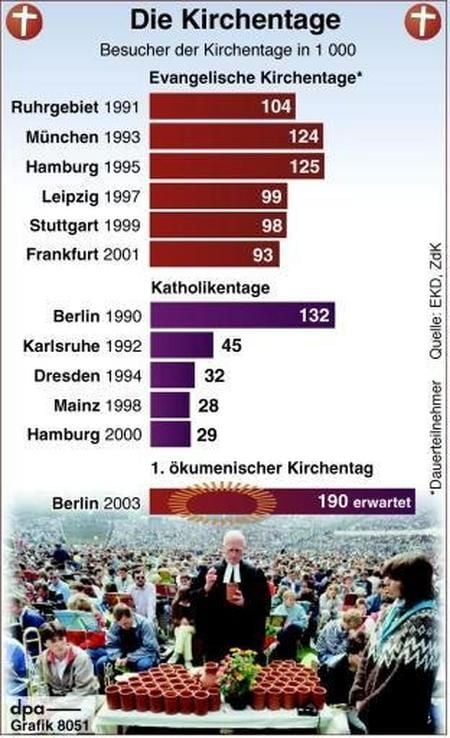

Religion Religion: Erster Ökumenischer Kirchentag in Berlin

Berlin/dpa. - Es soll ein Fest der Superlative werden, ein Wendepunkt in der Geschichte von Deutschlands Christen: Fast ein halbes Jahrtausend, nachdem Martin Luther mit seinen Reformations- Thesen nicht nur die Kirche erschütterte, nach blutigen Glaubenskriegen, Hass und Entfremdung, wollen zum langen Himmelfahrt- Wochenende mehr als 200 000 Protestanten und Katholiken auf dem ersten Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) in Berlin ihren großen Wunsch nach Einheit bekunden.

«Ihr sollt ein Segen sein» - unter diesem biblischen Motto werden sich fünf Tage lang, vom 28. Mai bis 1. Juni, christliche Heerscharen ihrer Wurzeln vergewissern und in die Zukunft einer vielleicht einmal wieder geeinten Kirche blicken. Ökumenische Gottesdienste, Bibelstunden, Podiumsdiskussionen, Meditation und Musik: Auf 3000 Veranstaltungen, zwischen Brandenburger Tor und Messezentrum, soll das Kirchenvolk seine Haltung zu Gott und der Welt offenbaren und jenseits konfessioneller Vorzeichen die Gemeinsamkeiten hervorheben.

«Es wird eine Abstimmung mit den Füßen sein», sagt Elisabeth Raiser, evangelische Präsidentin der paritätisch besetzten Kirchentagsspitze. Dafür sollten die Laien allerdings gut auf den Beinen ein. Ein Programmheft in Gebetbuchstärke weist den Weg durch das Dickicht des Angebots - vom Techno für Christen bis zur feministischen Theologie. Jeder Besucher solle sich aus dieser Fülle seinen «eigenen Kirchentag» zusammenstellen können, wünscht sich der katholische Ko-Präsident des Kirchentages, Hans Joachim Meyer.

Von Iris Berben, Martin Walser, Jürgen Fliege und Hans Küng bis Johannes Rau und Joschka Fischer reicht der Promi-Reigen aus Show, Kirche, Kultur und Politik, die sich auf Bühnen und Podien zu Gott oder Globalisierung äußern wollen. Auch Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) wird sich vor dem SPD-Sonderparteitag die Gelegenheit nicht entgehen lassen, den Laien Grundsätzliches zur Reform der Sozialsysteme zu verkünden. Doch auch Gespräche über die Annäherung der Weltreligionen oder der gefürchtete «Zusammenstoß der Zivilisationen» stehen auf dem Programm.

Wenn sich am Eröffnungstag ein mit Helium gefüllter Ring als gigantischer Heiligenschein über das Brandenburger Tor senkt und zum «Abend der Begegnung» Hunderte von Gemeindegruppen Kirche, Kultur und Kulinarisches auf dem Boulevard Unter den Linden vereinen, wird das Trennende wohl in den Hintergrund rücken. Dabei gibt es für diesen Kirchentag genügend Zündstoff. Im Vordergrund steht dabei das gemeinsame Abendmahl von Protestanten und Katholiken.

Dürfen Katholiken an einem evangelischen Abendmahl teilnehmen? Diese Debatte ist brisant für das Verhältnis der Kirchen. Darf nur ein katholischer Pfarrer bei der Eucharistie Brot und Wein als Leib und Blut Jesu Christi spenden, wie es die römische Kirche sieht, oder können dies - so sehen es die Protestanten - auch Amtsträger anderer Konfessionen? So lautet zugespitzt eine zentrale Frage der Ökumene.

Noch wenige Wochen vor dem Kirchentag bekräftigte Papst Johannes Paul II. sein Nein zu einem gemeinsamen Abendmahl. «Ich hätte mir gewünscht, dass der Papst auch die Fortschritte der Ökumene in seiner Enzyklika benennt», bedauert Elisabeth Raiser, die evangelische Kirchentagspräsidentin.

Dem Papst-Wort wollen sich die katholischen Reformgruppen nicht unterwerfen. Sie haben alle Christen in der protestantischen Gethsemane-Gemeinde im Stadtteil Prenzlauer Berg zu einem evangelischen Abendmahl und, zwei Tage später, zu einer katholischen Eucharistiefeier eingeladen. Der Name des katholischen Priesters soll bis zuletzt geheim bleiben.

Wenn am 1. Juni vor dem Berliner Reichstag voraussichtlich etwa 300 000 Menschen zum Abschlussgottesdienst kommen, so wird, das hoffen die Veranstalter, ein nicht nur symbolischer Schritt auf dem Weg zur Einheit getan sein. Kurz danach wollen sie beraten, ob und wann sie zum nächsten Ökumenischen Kirchentag einladen.