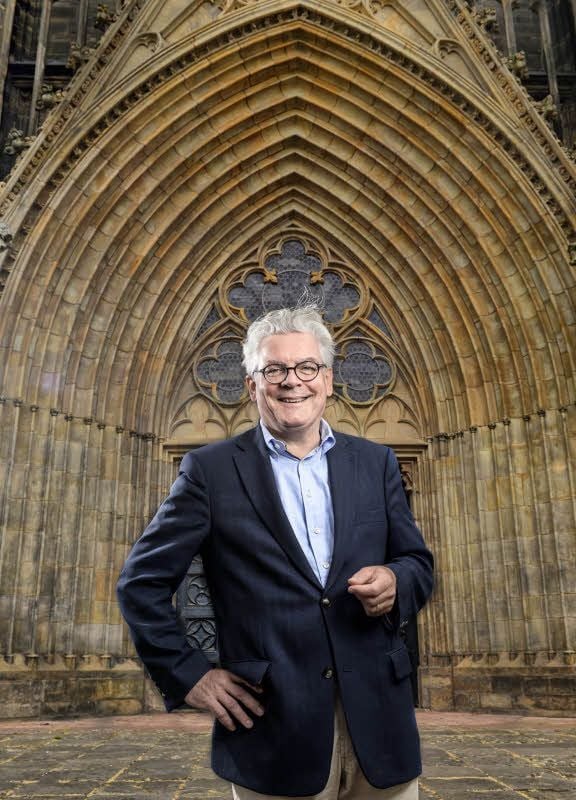

Keine Zeit zum Zaudern Keine Zeit zum Zaudern: Christian Antz der Erfinder der Straße der Romanik

Ich will gleich ehrlich sein“, betont Christian Antz, lehnt sich in seiner Wohnung im Schatten des Magdeburger Doms aber schon mit einem leichten Grinsen zurück:

„Alles begann 1992 mit einer Idee aus Niedersachsen und einer Absage aus dem Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt.“ Der Saarländer Antz bewarb sich damals nach seinem Kunsthistorik-Studium im Ministerium von Horst Rehberger (FDP) in Magdeburg, bekam zunächst jedoch eine Absage.

„Zwei Wochen später wollten sie mich aber doch haben“, erzählt der heute 56-Jährige. „Auf einmal suchte das Ministerium jemanden für ein ungewöhnliches Projekt: Den Aufbau einer Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt. Und da hat man sich offenbar an mich erinnert.“

So entstand die Idee zur Straße der Romanik

Die Idee einer Romanik-Route hatte aber zuerst Rehbergers Kollege in Hannover. Der fragte an, ob sich Niedersachsens ostdeutsches Partnerland Sachsen-Anhalt vielleicht an einem solchen Vorhaben beteiligen wolle.

Doch schnell fiel in Magdeburg die Entscheidung: Wir ziehen das alleine durch. Konkrete Vorgaben habe er nicht bekommen, erklärt Kunsthistoriker Antz. „Rehberger hat zu mir nur gesagt: mach einfach!“ Und so entstand ab August 1992 innerhalb weniger Monate die Straße der Romanik, die dann am 7. Mai 1993 von Bundespräsident Richard von Weizsäcker in Magdeburg offiziell eingeweiht wurde und die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

„Heute einfach unvorstellbar!“ Drei Worte reichen, um die Umstände zu beschreiben, unter denen Christian Antz seine Mission in Angriff nahm. Zum einen galt es, geeignete Orte und Bauwerke für eine solche Route ausfindig zu machen. Und zum anderem war es wichtig, Ansprechpartner vor Ort zu gewinnen und von der Sache zu begeistern.

„Ich bin dafür häufig am Wochenende mit meinem alten Golf durchs Land gefahren“, berichtet der 56-Jährige. Doch das war ebenso schwierig wie die Kontaktaufnahme mit Leuten vor Ort. „Die A 14 gab es damals noch nicht, und die Telefonverbindung in den Süden war noch äußerst schlecht“, erinnert sich Christian Antz. Handy und E-Mail waren ohnehin noch kein Thema. Wie schaffte der Saarländer es dennoch, das Vorhaben in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen und zum Laufen zu bringen?

Keine Zeit zum Zaudern oder für Bedenken

Es war wohl die große Unbekümmertheit, die den Ausschlag gab. „Es herrschte so etwas wie eine lustvolle Kreativität“, blickt der 56-Jährige an die Anfangszeit zurück. Zeit zum Zaudern oder für Bedenken gab es einfach nicht. In diesem Klima gelang es ihm meist schnell, Ansprechpartner vor Ort zu finden.

Das war in einem Fall der Pfarrer, im anderen Fall der Bürgermeister, aber immer Leute, die neugierig, offen und sehr begeisterungsfähig waren. „Es war gerade am Anfang wichtig, Zugpferde vor Ort zu finden, die dort Überzeugungsarbeit leisten.“ Manche Abmachung schloss Antz nur per Handschlag, Vertrauen war wichtiger als irgendwelche Vorschriften.

Und Antz, formal Projektleiter im Tourismus-Referat des Wirtschaftsministeriums, erinnerte sich das eine oder andere Mal an die Worte Rehbergers: Mach einfach! Doch natürlich gab es auch Probleme. „Wir mussten in Halberstadt etwa mit der Kirche um Öffnungszeiten für den Dom kämpfen, das wäre heute völlig unvorstellbar.“

Die Großen ziehen die Kleinen mit

Die Arbeit türmte sich aber auch auf seinem Schreibtisch im Ministerium. Antz war klar, dass auch ans Marketing gedacht werden muss. „Die Leute sollten schließlich auch etwas in der Hand haben“, lautete seine Devise. Und so vereinbarte er mit dem Deutschen Kunstverlag die Veröffentlichung von 72 kleinen Heftchen zu allen Bauwerken, die in die Straße der Romanik aufgenommen werden sollten. Ausgewählt wurden nicht nur bekannte Bauwerke wie der Naumburger Dom, sondern auch kleine Dorfkirchen. „Der Hintergedanke war ganz einfach: die Großen ziehen die Kleinen mit, denn die haben sonst keine Überlebenschance.“

Wenn Antz einmal nicht an seinem Schreibtisch saß oder im Land unterwegs war, dann traf er sich mit Vertretern aus anderen Ministerien, der Kirchen und des Landestourismusverbandes in einer Arbeitsgruppe zur Straße der Romanik. „Das hat super funktioniert, wir haben alle sehr gut zusammengearbeitet.“

Den Schriftverkehr erledigten die Beteiligten oft nicht selbst, die Texte wurden noch an ein Schreibbüro gegeben. Dafür verfolgte Antz die angeschobenen Investitionen für die erforderlichen Bauvorhaben vor Ort. „Wir wollten zum Start ja schon was vorzeigen.“

Zielmarke für Christian Antz und seine Mitstreiter war letztlich der 7. Mai 1993, an diesem Tag hatte sich Bundespräsident Richard von Weizsäcker in Magdeburg zur Eröffnung der Straße der Romanik angesagt. „Es war der einzige freie Tag in seinem Kalender gewesen, erst später haben wir festgestellt, dass es auch der Todestag von Otto dem Großen ist.“ Antz führte im Vorfeld unzählige Telefonate mit dem Büro des Bundespräsidenten für die neuen Länder, das es damals noch gab. Doch auch vor Ort hatte er jede Menge Arbeit.

Straße der Romanik füllte ein Vakuum in Sachsen-Anhalt aus

Kurz vor der Ankunft des Bundespräsidenten standen noch einige Autos im Parkverbot vor dem Kloster Unser Lieben Frauen. „Da fragte mich ein Mann vom Ordnungsdienst, ob die Autos abgeschleppt werden sollen“, erinnert sich Antz. „Ich habe einfach ,Ja’ gesagt, obwohl ich dazu keine Befugnis hatte.“ Die Museumsleiterin wünschte sich unterdessen noch einen Blumenschmuck in der Farbe ihrer Möbel. „Das hat mich fast wahnsinnig gemacht.“

Letztlich aber klappte an diesem Tag alles reibungslos, und Richard von Weizsäcker machte sich auch in der Folgezeit für Sachsen-Anhalt und die Straße der Romanik stark. „Er war ein großer, unbezahlbarer Werbeträger für uns und hat später bei vielen Gelegenheiten gesagt: ’Die Wiege der deutschen Geschichte steht in Sachsen-Anhalt’“, erinnert sich Antz und holt ein Schwarz-Weiss-Foto heraus, das ihn am 7. Mai 1993 mit dem Bundespräsidenten, Minister Horst Rehberger und dem damakigen Magdeburger Oberbürgermeister Willi Polte zeigt. „Dieser Tag war ein wichtiger Etappensieg und hat nochmals für viel Aufbruchstimmung gesorgt.“

Und welches Bild hat er heute, 25 Jahre später, von dem Projekt, das er mit aus der Taufe gehoben hat und das heute 88 Bauwerke in ganz Sachsen-Anhalt zählt? „Am Anfang wollten wir vor allem Geschichte möglichst spannend machen, aber auch den Stolz der Menschen für ihr Bundesland wecken.“ Die Umstände dafür seien günstig gewesen.

„Damals gab es in Sachsen-Anhalt ein Vakuum, so etwas wie die Straße der Romanik existierte einfach noch nicht, das haben wir genutzt.“ Die Wege in die Romanik im Nachbarland Niedersachsen seien unterdessen nicht weiter verfolgt worden. „Schon ab Mitte der 1990er-Jahre wurde die Straße der Romanik zu einem Selbstläufer und ist heute zurecht eine der beliebtesten Tourismusrouten in Deutschland.“

Zum Jubiläum findet Antz, der heute als Berater des Magdeburger Kulturbeigeordneten für die Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 arbeitet, aber auch mahnende Worte. „Bei so einem Projekt brauchen die Akteure einen langen Atem, dürfen niemals in der Qualität nachlassen.“ Und welches Erfolgsrezept hat er für seine Nachfolger? „Man muss zunächst den Bürger auf der Straße erreichen. Kann der ihnen sagen, wo es zum nächsten Bauwerk an der Straße der Romanik geht, dann haben sie alles richtig gemacht.“ (mz)