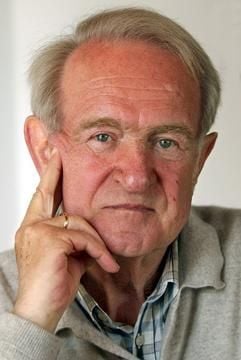

Johannes Rau Johannes Rau: Der Präsident gewann erst allmählich sein Profil

Berlin/dpa. - Davon fühlten sich viele angesprochen. Bis Ende Mai steuerten 1,5 Millionen Surfer die präsidiale Webseite an. «Ich habe nie eine Rede mit einer solchen Resonanz erlebt», sagt Rau, der in seiner jetzt zu Ende gehenden fünfjährigen Amtszeit mehr als 700 Reden und Grußworte gehalten hat.

Reden und Reisen, damit wird ein Bundespräsident wahrgenommen,gewinnt öffentliche Aufmerksamkeit. Zum Ende seiner Amtszeit ist Rau ein allseits anerkannter Präsident. Das war am Anfang nicht so. Als 1999 der damals 68-Jährige im zweiten Anlauf - fünf Jahre zuvor war er Roman Herzog unterlegen - zum achten Präsidenten gewählt wird, schallte Rau auch aus den eigenen Reihen entgegen: Frau statt Rau, zu alt, kein Aufbruch.

Die ersten Monate seiner Amtszeit schienen diese Vorurteile zubestätigen. Eine Flugaffäre, die seine Zeit als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident betraf, legte sich wie ein düsterer Schatten über das Schloss Bellevue. Derweil erschütterte nach der Flick-Affäre wieder ein Spendenskandal die Republik. Parteien und Politiker waren diskreditiert, das Staatsoberhaupt, die moralische Instanz des Landes, gefordert. Als sich Rau am 19. Januar 2000 bei einer Tagung in Tutzing deutlich dazu äußerte, wollte das kaum einer wahrnehmen. Erst allmählich fand der neue Präsident sein Profil und gewann öffentliche Aufmerksamkeit. Die vermeintliche Affäre, die manihm anheften wollte, verpuffte. Im Sommer 2000 holte Rau eine langeaufgeschobene Operation nach, die seine Handlungsfähigkeit zusätzlichbelastet hatte.

Anfang 2000 setzt Rau einen ersten Markstein. Am 16. Februarspricht er als erster deutscher Politiker vor der israelischenKnesset und bittet in einer viel beachteten historischen Rede umVergebung für die Verbrechen des Holocaust. Schon zuvor und auchdanach versucht der in Israel und bei den Palästinensern angeseheneRau immer wieder, im eskalierenden Nahost-Konflikt zu vermitteln.

Mit der Knesset-Rede zeichnet Rau eine Linie seinerPräsidentschaft vor: Die Auseinandersetzung mit der schlimmenjüngeren deutschen Vergangenheit und Auftritte, wie sie noch keinanderer Präsident unternahm. Es folgen 2000 das griechische Kalavrytaund 2002 das italienische Marzabotto. An beiden Orten hatte diedeutsche Wehrmacht Massaker angerichtet.

Doch der Blick geht nicht nur zurück. In seinen «Berliner Reden» -und nicht nur dort - bezieht er Stellung zu brennenden Themen derZeit. Im Mai 2000 thematisiert Rau das schwierige Zusammenleben vonDeutschen und Ausländern, fordert Regeln für die Einwanderung,Integrationsangebote und Integrationswilligkeit. Vier Jahre solltenvergehen, bis sich die Parteien endlich auf ein Zuwanderungsgesetzverständigen.

Erst allmählich hört die Öffentlichkeit genauer hin, was derPräsident sagt. Als er im April 2000 in Ankara von der Türkei dieEinhaltung der Menschenrechte fordert, nimmt das zu Hause kaum einerzur Kenntnis. Als er am 13. September 2003 auch in China dieMenschenrechte anmahnt, sind das Echo und die Anerkennung ob dieserbei einem Staatsbesuch als ungewöhnlich empfundenen Worte groß. Rauselbst wundert sich im Nachhinein etwas über diese Einschätzung. «Dasgehört für mich dazu. Es gibt Dinge, die darf man nicht aussparen.»

Wenn Rau am 30. Juni aus dem Amt scheidet, tritt einer der letztenseiner Generation, die noch den Krieg erlebt, den demokratischenNeubeginn erfahren und aktiv mitgewirkt haben, aus dem politischenRampenlicht. 1931 als Sohn eines Predigers in Wuppertal geboren, warRau ein halbes Jahrhundert in der Politik, davon 46 Jahre mit einemMandat, zunächst als Landtagsabgeordneter, dann 20 Jahre alsMinisterpräsident.

Als Politiker erklomm Rau schnell die Karriereleiter, alsFamilienmensch war er eher ein Spätstarter. Als 51-Jähriger heirateteer 1982 die Fabrikantentochter und Politologin Christina Delius, eineEnkelin des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Mit ihr hater drei Kinder.

1987 machte Rau sein Lebensmotto «Versöhnen statt Spalten» zumWahlkampfslogan und scheiterte als Kanzlerkandidat an Helmut Kohl.Woher bezieht der Politiker Rau in dem mühseligen Geschäft derPolitik, angesichts der Katastrophen in der Welt seine Kraft? «Wirdürfen uns nicht mutlos machen lassen von der Aussichtslosigkeitmancher politischer und gesellschaftlicher Situation», sagt er undzitiert dann den alten jüdischen Satz, der auch sein Lebensmotto seinkönnte: «Wer einen rettet, rettet die ganze Welt.»