Digitalisierung Was bringt der „Soft-Start“ für die E-Patientenakte?

Bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen hinkt Deutschland hinterher. Für eine zentrale Anwendung für Millionen Versicherte beginnt nun aber die Ausdehnung auf die ganze Republik - schrittweise.

Berlin - Untersuchungsbefunde, Medikamente, Röntgenbilder: Für wichtige Gesundheitsdaten gibt es inzwischen elektronische Patientenakten (ePA), die Anfang des Jahres in den Masseneinsatz gingen. Der neue digitale Speicher kann Patientinnen und Patienten ein Leben lang bei allen Ärztinnen und Ärzten begleiten. Doch die meisten haben davon wohl noch gar nicht viel bemerkt. Das soll sich jetzt ändern. Am Dienstag soll ein „Hochlauf“ beginnen, damit die E-Akte nach und nach überall in Deutschland zum Standard wird.

Was genau passiert jetzt?

Seit 15. Januar haben 70 Millionen der gut 74 Millionen gesetzlich Versicherten eine ePA von ihrer Krankenkasse angelegt bekommen, was man für sich auch ablehnen kann. Der konkrete Einsatz in Gesundheitseinrichtungen, die Daten in die E-Akte geben und die Technik im Alltag nutzen, wurde aber vorerst nur in drei Regionen getestet. In Hamburg und Umland, Franken und Teilen Nordrhein-Westfalens beteiligten sich rund 300 Praxen, Apotheken und Kliniken. Nach dem Abschluss der Probephase soll jetzt die bundesweite Ausdehnung folgen.

Wie läuft die Ausweitung?

Der Übergang auf die gesamte Republik kommt nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) spricht von einem „Soft-Start“: Einige Praxen könnten die ePA sofort benutzen, andere müssten noch ein Modul installieren. Gebraucht werden auch Software-Updates. Dieser Prozess dürfte mehrere Wochen dauern, wie die mehrheitlich bundeseigene Digitalagentur Gematik erläutert. Benutzen können die Einrichtungen die ePA vorerst auf freiwilliger Basis. Eine gesetzliche Pflicht greift dann ab 1. Oktober.

Warum kommen überhaupt E-Akten?

Für den scheidenden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der die Großoperation noch umsetzte, bringt die ePA eine „Zeitenwende“ in der Digitalisierung. „Patienten bekommen endlich einen Überblick über ihre Daten und Befunde. Ärztinnen und Ärzte können bessere Entscheidungen treffen.“ Ziel ist, verstreute oder fehlende Daten zusammenzuführen und damit bessere Behandlungen zu ermöglichen. Die ePA soll auch Mehrfachuntersuchungen und Medikamenten-Wechselwirkungen vermeiden. Lauterbach geht nach eigenen Worten davon aus, dass sich eine breite Nutzung sehr schnell entwickeln wird.

Was kann man mit der ePA machen?

Patientinnen und Patienten können in ihre ePA schauen, müssen es aber nicht. Einsehen kann man sie über eine App der Kasse etwa auf dem Smartphone. Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, rät Versicherten, die ePA auch aktiv zu nutzen. „So können sie sehen, welche Daten in ihrer Akte hinterlegt sind und sind viel besser über die eigene Gesundheit informiert.“ Was Ärzte einstellen und wer worauf zugreifen darf, kann jeweils festgelegt werden. Bei einem Kassenwechsel kann man seine gespeicherten Daten auch mitnehmen.

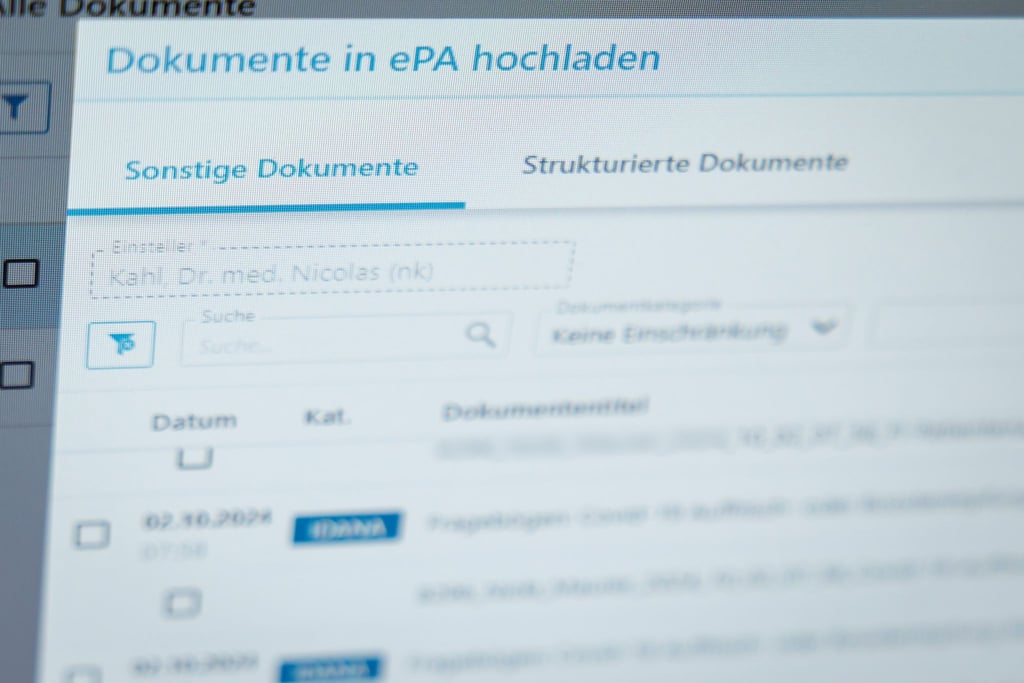

Wie funktioniert es mit der ePA in den Praxen?

Wenn man die Versichertenkarte am Praxistresen einsteckt, bekommen Ärzte ein Zugriffsrecht zum Lesen und Füllen der ePA für standardmäßig 90 Tage. Die Spanne kann man per App verkürzen und verlängern. Patienten können in der Sprechstunde bestimmen, wenn ein Befund nicht in die Akte soll. Bei sensiblen Daten müssen sie ausdrücklich auf das Recht dazu hingewiesen werden. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz beklagte eine fehlende Möglichkeit, einzelne Dokumente nur bestimmten Ärzten zu zeigen. So könne ein Orthopäde sehen, wenn ein Patient in psychotherapeutischer Behandlung ist. Stattdessen bleibe nur die Möglichkeit, ihm den kompletten Zugriff auf die ePA zu verweigern.

Was kommt in die E-Akte hinein?

Von Anfang an soll eine Liste der Medikamente enthalten sein, die automatisch aus den inzwischen üblichen E-Rezepten erstellt wird. Schrittweise sollen weitere Inhalte dazukommen - als nächstes ein Medikationsplan mit Angaben etwa zu Arznei-Dosierungen. Generell sollen Ärztinnen und Ärzte wichtige Behandlungsdaten in die E-Akte einstellen. Die KBV weist zugleich darauf hin, dass die ePA als „versichertengeführte“ Akte die Dokumentation jeweils in den eigenen Praxissystemen nicht ersetzt. Auch eine direkte Kommunikation zwischen Praxen bleibe wichtig, zumal Versicherte Daten löschen können.

Was ist mit dem Schutz der Daten?

Lauterbach unterstreicht: „Sicherheit geht immer vor.“ Während der Testphase wurden dafür noch zusätzliche Vorkehrungen umgesetzt. So sei es gelungen, Sicherheitsprobleme für einen Massenzugriff auf ePAs zu lösen, die der Chaos Computer Club herausgearbeitet hatte. Gespeichert werden die Daten laut Ministerium auf Servern im Inland innerhalb der geschützten Datenautobahn des Gesundheitswesens. Jeder Zugriff auf die ePA wird mit Datum und Uhrzeit protokolliert. Hochzuladen sind nur Dateiformate, die keine Viren übertragen.

Was gilt beim Anmelden in der App und für Kinder?

Für Versicherte gibt es bei der ersten Anmeldung in der ePA-App ebenfalls Sicherheitsanforderungen. Gebraucht wird ein elektronischer Personalausweis mit Geheimnummer (Pin) - oder die E-Gesundheitskarte mit Pin, die man auf Antrag von der Kasse bekommt. Wer die App nicht selbst bedienen will, kann etwa Angehörige damit betrauen. Auch Kinder bekommen eine ePA, wenn die Eltern nicht widersprechen, ab 15 können sie selbst entscheiden. Zum Schutz von Kindern können bestimmte sensible Angaben nicht eingetragen werden.

Kommt jetzt ein Durchbruch?

Aktuell gibt es laut Gematik bis zu 60.000 Zugriffe auf ePAs pro Tag. Künftig sollen es mit der bundesweiten Ausdehnung viel mehr werden. Dabei waren E-Akten als Angebot, um das man sich aktiv kümmern muss, nach jahrelangen Verzögerungen schon 2021 eingeführt worden. Sie wurden aber kaum genutzt. Ein Gesetz der Ampel-Koalition kehrte das Prinzip um: Nun bekommen alle eine ePA, außer man widerspricht aktiv. Die Widerspruchsquote lag im Schnitt bei fünf Prozent. Auch private Krankenversicherungen können ePAs anbieten.

Was ist bei Daten für die Forschung geplant?

Vorgesehen ist in einer nächsten Ausbaustufe, dass Daten aus der ePA zu Forschungszwecken an eine zentrale Stelle weitergeleitet werden. Sie werden dafür pseudonymisiert verwendet, wie das Ministerium erläutert - also ohne direkt personenbeziehbare Angaben wie Name und Adresse. Versicherte können auch dieser Datennutzung in der App oder bei einer Ombudsstelle der Krankenkasse widersprechen. Lauterbach sieht enorme Chancen für die Forschung mit großen Datenbeständen und künstlicher Intelligenz.