Beziehungen überdauerten sogar Mauerfall Beziehungen überdauerten sogar Mauerfall: Feinster Damast für Afrika kommt aus Sachsen

Aue (Sachsen) - Die Muster: Blumen, Sterne, Rechtecke oder Linien, alles, was man sich vorstellen kann. Die Stoffe: glatt, glänzend, fast wie Seide. Und in der Hand doch ein wenig wie Kunststoff, irritierend. Michael Bauer blättert ein Musterbuch auf und lässt die Finger durch die Stoffproben gleiten. Ein fruchtig-süßlicher Geruch steigt in die Nase. „Manche sind sogar parfümiert.“ Er lächelt.

Aus diesen Stoffen, gewebt im Erzgebirge, werden in West- und Zentralafrika edle Gewänder genäht, die sogenannten Boubous. Getragen vor allem von Männern zu festlichen Anlässen. Michael Bauer (65) ist ihr Lieferant.

Gemeinsam mit seinem Bruder Gert ist er Geschäftsführer der Curt Bauer GmbH im sächsischen Aue, 16 000 Einwohner. Ein alteingesessener Familienbetrieb, gegründet 1882, 130 Angestellte, 18 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Sie produzieren Bettwäsche, technische Textilien für die Autoindustrie oder Supermärkte - und seit fünf Jahrzehnten Damast für Afrika, einen feinen Baumwollstoff.

Bauer, verschmitztes Lächeln, Lachfalten um die Augen, zählt auf: Senegal, Mauretanien, Mali, Tschad, Benin. Dort sitzen seine Kunden. Großhändler, die den als Meterware gelieferten Damast weiterverkaufen. Abnehmer der edlen Gewänder, die daraus geschneidert werden, sind obere Schichten. „Die Bekleidung gilt als Statussymbol“, weiß Bauer, „fast wie bei uns ein Auto.“ Während des islamischen Fastenmonats Ramadan sei es für Muslime quasi Pflicht, in einem neuen Boubou die Moschee aufzusuchen.

Das Afrika-Geschäft macht mit 40 Prozent den Löwenanteil des Bauer-Exportes aus. Rund zwei Millionen Meter der kostbaren Stoffe in großen Bahnen gehen jedes Jahr auf den Schwarzen Kontinent. Konkurrenz? Gibt es, aber kaum noch in Europa. „Seit die Chinesen eingestiegen sind, ist der Markt für die Europäer ganz schön zusammengeschnurrt“, sagt der Firmenchef.

Er erzählt von Billigware und chinesischen Plagiaten. Europäische Mitbewerber sitzen in Österreich und Tschechien. Und Deutschland? „Hierzulande sind wir die einzigen, die vom Weben über die Veredelung bis zur Lieferung des fertigen Produktes alles aus einer Hand machen.“

Bauer und Afrika, das ist eine einzigartige Geschichte, deren Anfänge in den 1960er-Jahren liegen. Michael Bauer versetzt sich zurück in den Zehnjährigen, der er damals war: 1964, Leipziger Messe. Sein Vater Alexander hatte ihn mitgenommen, den Jungen, der in der Fabrikantenvilla auf dem Werksgelände groß wurde.

Bauer weiß noch, wie er vor dem Ringmessehaus in Leipzig über ein großes Auto der britischen Marke „Jaguar“ staunte. Der Wagen gehörte einem englischen Exporteur auf der Suche nach Geschäftspartnern.

In der DDR-Wirtschaft lief nichts ohne den Staat, der mit West-Geschäften Devisen erlöste. So stellte die Abteilung Außenhandel, eine Art Behörde, den Kontakt her zwischen dem Textilbetrieb in Aue und Exporteuren in Hamburg und London, die nach Lieferanten für Damast suchten. Bauer hatte den edlen Stoff schon damals im Sortiment.

„Vermutlich haben die vom Außenhandel gesagt, dann soll der Bauer das eben machen“, mutmaßt der heutige Firmenchef. Also machten sie, seit der Verstaatlichung 1972 als „VEB Damastweberei Aue“.

Nach der friedlichen Revolution wurde die Firma an die Familie zurückübertragen. Egal ob Bettwäsche oder Damast für Afrika: Die West-Orientierung erwies sich als Vorteil in den wirtschaftlichen Wirren der Wende. „Wir haben damals schon fast ausschließlich für westliche Länder produziert“, sagt Michael Bauer. „Das hat uns sehr geholfen.“

Bauer führt in die Weberei. Es ist warm, es ist stickig, der Lärm von mehreren Dutzend Webmaschinen erfüllt die Luft. Er verteilt quietschbunte Ohrstöpsel, wie sie auch die Mitarbeiter tragen. Aus Baumwollfäden, die auf Spulen angeliefert werden, werden hier die kostbaren Stoffe für die Boubous. Die Muster werden dabei direkt eingewebt, man spricht von Jacquard-Weberei. „Das ist unsere Spezialität“, sagt Bauer. Exportiert wird weißer Damast, der erst in Afrika seine Farbe erhält, aber auch bereits gefärbter.

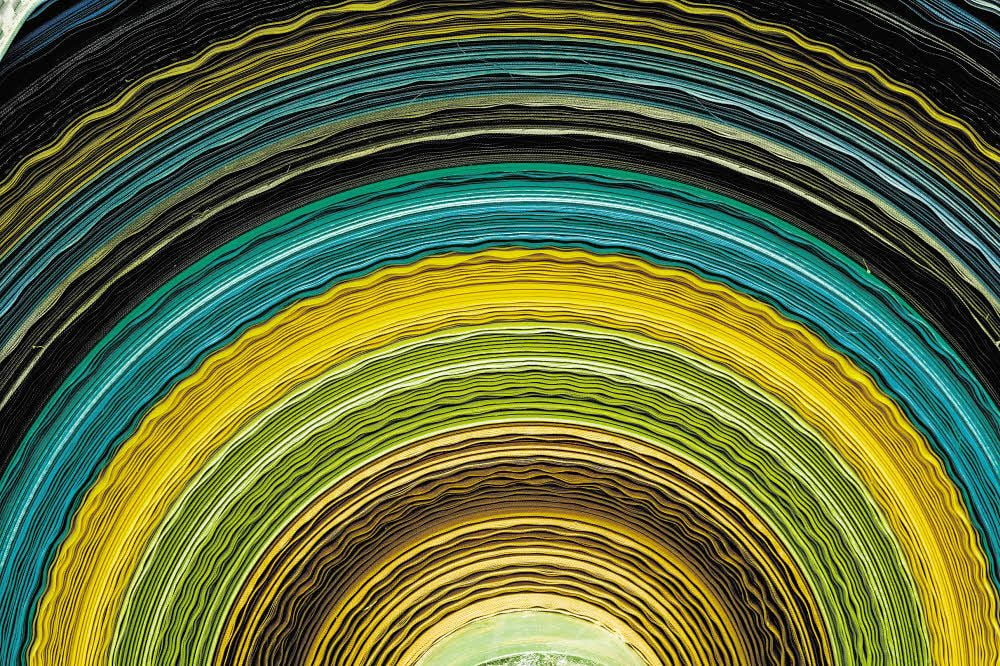

Weiter geht es, quer über das Gelände, in die nächste Halle - die Veredelung. Hier werden die Stoffe in speziellen Verfahren bearbeitet, bis sie am Ende so glatt und glänzend sind wie die Proben, die man in den Musterbüchern gesehen hat. Den Unterschied kann man ertasten und sehen: Auf dem Boden der Fabrikhalle liegt eine große Rolle Damast, fertig gewebt, aber noch unbearbeitet. Der Stoff fühlt sich rau an, von Glanz keine Spur.

Die Muster für die Boubou-Stoffe entwerfen sie in Aue selbst, gemeinsam mit einer anderen Firma. Die Kunden können aus mehreren Vorschlägen wählen. Was geht, was geht nicht? Das können Bauer und seine Leute nach jahrzehntelanger Erfahrung mittlerweile ziemlich sicher sagen. „Je nach Land spielen unterschiedliche Traditionen eine Rolle“, sagt der Textilunternehmer. „Die Muster für Mauretanien sind ganz andere als die für den Senegal oder für Benin.“ Was aber gar nicht gehe, sei das, was sich vielleicht ein unbedarfter Europäer vorstelle: Tiere.

Einmal im Jahr besucht Michael Bauer seine Kunden auf dem Schwarzen Kontinent. „Man muss ein Gefühl für diese Märkte haben“, sagt er. Und für die Menschen dort. Seine Geschäftspartner sind Muslime. „Während des Freitagsgebets oder während des Ramadans läuft da nichts.“ Darauf müsse man sich einstellen. Und das auch in Deutschland.

Mit der Produktion von Stoffen für traditionelle westafrikanische Gewänder, die Boubous (Bild rechts), hat sich die Curt Bauer GmbH über die Wende gerettet. Vielen anderen Betrieben der Branche erging es schlechter.

Die Verlegerin Katrin Rohnstock befasst sich seit langem mit ostdeutscher Wirtschaftsgeschichte. Nach ihren Recherchen war die vor allem in Sachsen beheimatete DDR-Textil- und Bekleidungsindustrie vom wirtschaftlichen Strukturwandel nach 1990 am stärksten betroffen. Demnach sank die Zahl der Beschäftigten zwischen 1989 und 1992 von 300 000 auf weniger als 50 000.

Heute sind nach Angaben des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie 16 000 Menschen in der Branche tätig, die meisten davon - 12 000 - in Sachsen, 2 500 in Thüringen. Sie arbeiten in Spinnereien, Webereien oder Strickereien, stellen Tisch- und Bettwäsche her, aber auch Schutzkleidung oder technische Textilien, etwa für die Automobilindustrie. Letztere machen dem Branchenverband zufolge mehr als die Hälfte sowohl des Produktionsvolumens als auch des Umsatzes aus. Im vergangenen Jahr setzte die Branche rund 1,87 Milliarden Euro um.

In Sachsen-Anhalt sind mehr als 20 Firmen Mitglied im Verband. Die meisten von ihnen stellen technische Textilien her. Darunter fallen zum Beispiel Filterschläuche, Lkw-Planen oder Zelte.

Auch die Wiege der Perlonstrümpfe stand in Sachsen-Anhalt. Forscher entwickelten die Kunstfaser in den 1930er Jahren in den Laboren der Filmfabrik Wolfen.

Regelmäßig laden sie Afrikaner ins Erzgebirge ein. „Für die ist es wichtig zu sehen, wie wir hier produzieren.“ Bei Geschäftsessen heiße es dann aufpassen: für Muslime kein Schweinefleisch und kein Alkohol. Selbst Wein an der Soße sei nicht erlaubt.

Weitere Besonderheiten? Die Währungsrisiken spielten im Afrika-Geschäft eine größere Rolle als im Handel mit Asien oder Amerika, sagt Bauer. 1992 stand die Firma deshalb schon einmal auf der Kippe. Er erinnert sich: Der CFA-Franc, eine Währung aus der Kolonialzeit, die noch immer in mehreren ehemaligen französischen Kolonien gilt, war stark abgewertet worden. „Unser Geschäft brach über Nacht zusammen.“ Mitte der 1990er-Jahre ging es dann doch weiter. Mit neuen Kontakten und neuen Kunden, die Bauer bis heute die Treue halten.

Zwei Jahre will Michael Bauer noch auf dem Chefsessel bleiben. Dann soll sein Sohn Ralph ihm nachfolgen. So wie schon immer der Sohn die Geschäfte vom Vater übernommen hat, seit Alwin Bauer, der Urgroßvater der heutigen Chefs, das Unternehmen 1882 gegründet hat. Im Treppenhaus der Fabrikantenvilla auf dem Werksgelände, dunkles Holz, knarzende Dielen, wacht der Firmengründer in Öl über die Familientradition. (mz)